「ウェブサイトを制作したい」と思い立った時、一体何を大切にしてそれを取り組むべきなのでしょうか?複雑化 / 肥大化が止まらないデジタル空間において、ウェブサイトという存在もまた必然的に多くの与件を抱えるようになりました。

ここでは株式会社マバタキがウェブ制作において特に重要と考えていること、得意なことをテキスト化しています。興味のある方はぜひご覧ください。(当社独自の見解が含まれています)

1. そもそもウェブサイトとは?

インターネットの一般化や普及が始まったのは1995年のMicrosoft Windows 95の発売がきっかけだとよく言われています。それから四半世紀以上の時を経て洗練 / 発展していき、今日インターネットのない生活は非現実的といえるほど、個人が所有するデバイスに関わらず当たり前に存在する空間となりました。

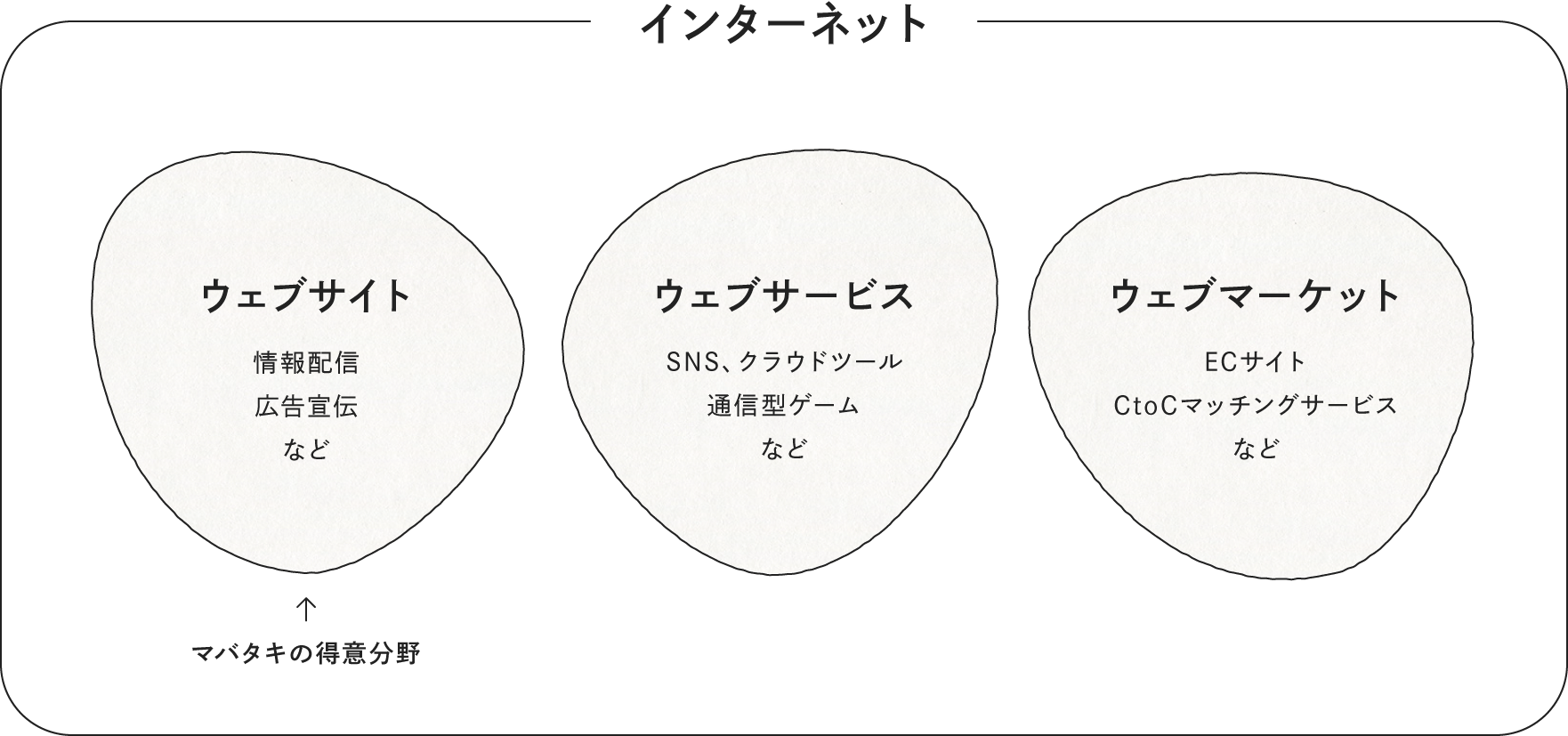

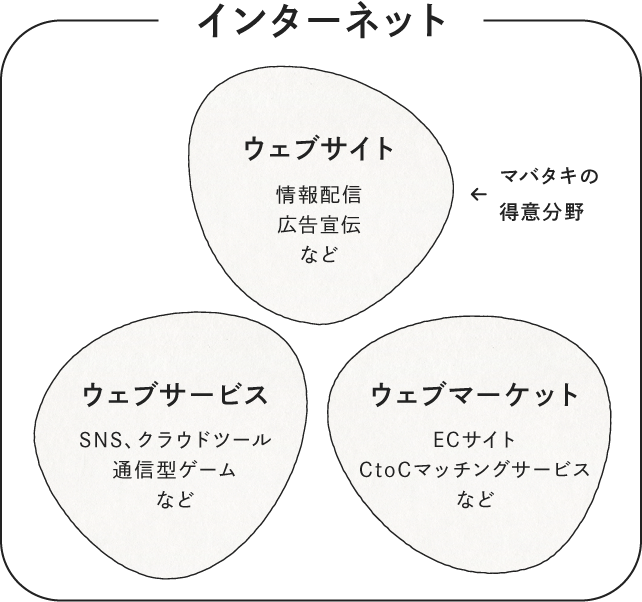

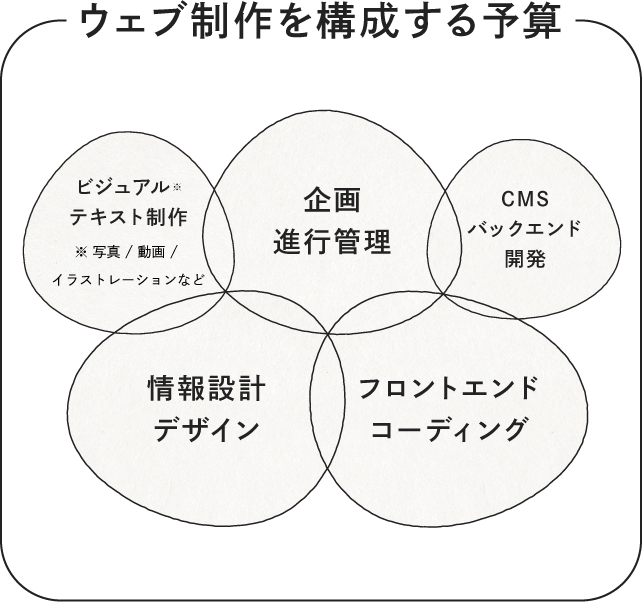

それでは現在のインターネット上にはどんなカテゴリの場が存在しているのでしょうか?それを表したものが上の図です。

まず、「ウェブサイト」とは平たく表すと情報配信全般の機能を持ったカテゴリと言えます。例えばある会社のホームページにアクセスすれば基礎情報としてオフィスの所在地や連絡先、事業内容などが閲覧できることが一般的です。また、メディア向けのプレスリリースも当然情報配信に分類できるでしょう。特設サイトやLP(=ランディングページ)のようなよりダイレクトに広告的な分野も一般的にウェブサイトに分類されます。

「ウェブサービス」はそれそのものがプロダクトまたはツールとなっている状態を指します。例えば会計担当者の方であれば今はブラウザベースの会計サービスを使用することが一般的ですし、これまでに多くの分野のアプリケーションがローカルストレージからクラウドへとその場所を移してきました。

「ウェブマーケット」は「ウェブサービス」の一分野とも定義できますが、何らかの商取引に特化した場所とここでは分類しています。Amazonや楽天を筆頭とするECサイトが特に想像がしやすいですが、例えば時間やスキルを個人や法人同士で取引するマッチングサービスなどもこちらのカテゴリに分類できると思います。

そして株式会社マバタキが最も得意で、かつ経験を積んでいる分野はどちらなのでしょうか?それは間違いなく「ウェブサイト」だと言えます。

2. HTMLとは文書である

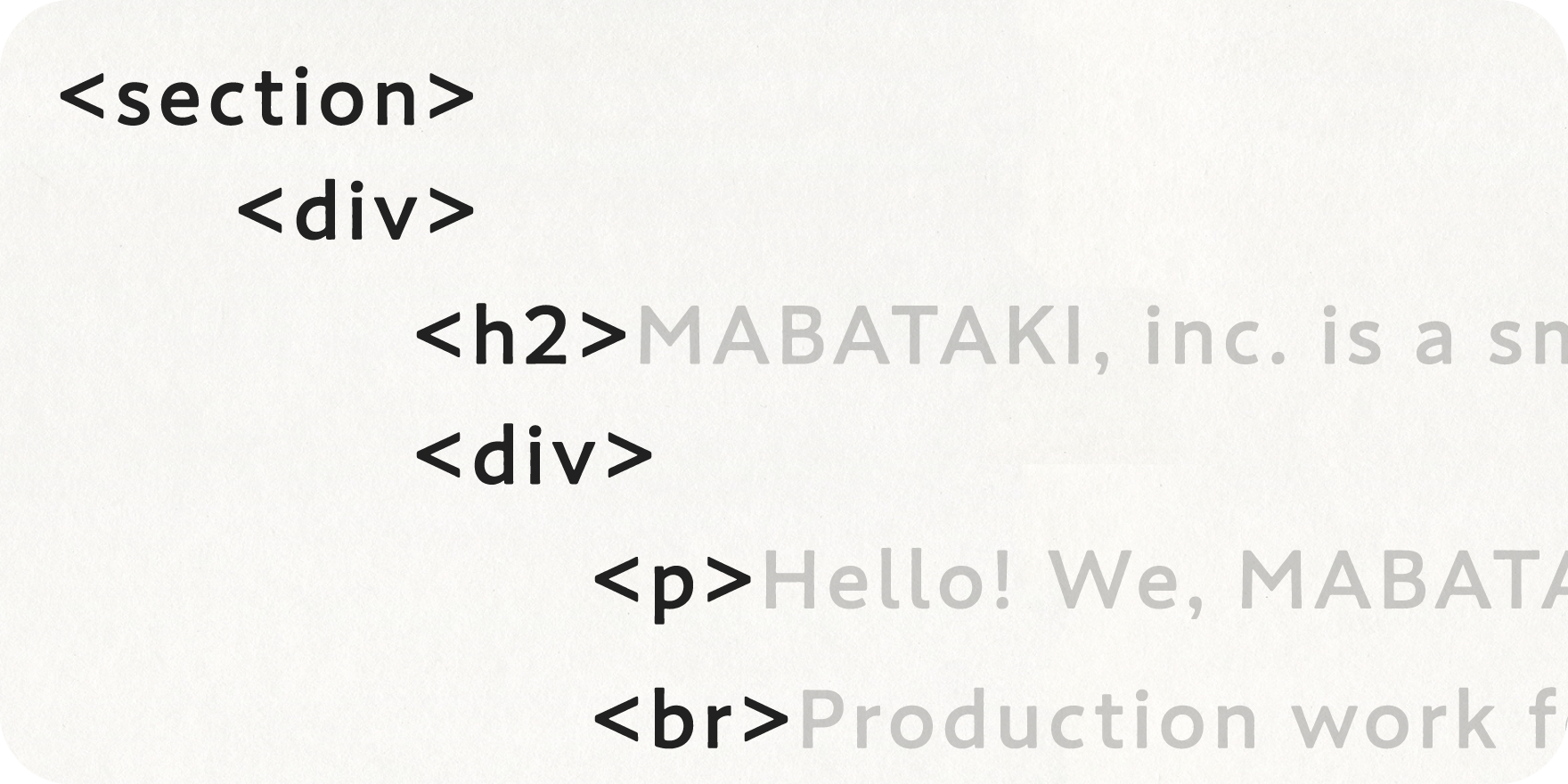

普段閲覧するウェブサイトを構成する基本的なフォーマットであるHTMLのソースコードを見てみると、上図のように多数のタグが埋め込まれていることがわかります。これはマークアップ言語と呼ばれ、Microsoft Wordでも採用されているなど文書表現に適したフォーマットといえます。

2000年代にはAdobe Flashという全く別の思想のツールによるウェブサイト制作の黄金期がありましたが、最終的にはスマートフォンの台頭やHTML5の登場などによってフェードアウトしていきました。これには他にも様々な要因があったと振り返ることができますが、もっとも大きな点は「ウェブサイトを文書として捉える方がより効率的である」という結論に至ったことなのだと見受けられます。

よく現場のクライアントワークで「お洒落」「かっこいい」「かわいい」などの感覚語が出てきますが、訪問者がウェブサイトを開く動機は普通、そのサイトデザインがかっこいいからではなくページ内のコンテンツ(文章や画像など)が有用と期待されているからです。この点を踏まえていないウェブサイトは典型的な失敗プロジェクトとなるリスクを抱えています。

一方で閲覧者の人間とはとても理不尽な存在であることも忘れてはいけません。飽きたから新しいデザインが欲しいとか、トレンドを押さえたクリエイティブにしたいという依頼が成立する理由はここにあります。つまり私たちが考えるよいウェブ制作会社とは、理屈と理不尽の双方を受け入れて最適な解でアウトプットできる存在のことであると考えています。

3. ウェブサイトはロボットも閲覧するメディア

前項のようにウェブサイトのフォーマットがHTMLに収斂していった大きな要因として、Google検索(そして近年は大規模言語モデルAI)に代表されるインターネット上の巨大ロボットの存在も見逃せません。彼らは日々膨大に追加されるインターネット上の情報を収集し、ユーザにより最適なアウトプットを提供できるようプログラムされています。また、同じようにSNSやメッセンジャーなどのツールでもURLが共有されるたび、その概要を収集し閲覧者が中身を判別しやすいカードとして表示しています。

ウェブサイトの閲覧者は人間のみでないという前提が入ると最適なサイトマップや文書構造設計、マークアップが変化するケースはよく見受けられます。結果が全て数字で表示できてしまうメディアだからこそ、私たちはそのフォローアップも欠かせません。

4. UIが付属するメディア

いわゆるグラフィックデザインの分野とウェブ制作が混同されて見られるケースが多々あります。もちろんどちらもビジュアルコミュニケーションのカテゴリであり共通する部分もありますが、一方でウェブサイトは「インターフェイスが必須のメディア」であるという点でグラフィックデザインと大きく異なる設計思想が求められます。

インターフェイスとは閲覧者 / ユーザと提供者の約束事であり、慣れや感覚が大きく影響する概念でもあります。例えば(実際に見かけることではありますが)日々使い慣れているウェブサービスのボタン配置がある日突然ガラリと変わってしまったら、果たしてどれだけのユーザがすぐにそれに慣れることができるのでしょうか?もしビジネスの資料請求のメールフォームで唐突に「あなたが昨日食べたランチは何ですか?(※必須入力)」と書かれていたら、私たちは何も疑問に思わずに文章を入力するのでしょうか?

よくクライアントからマバタキがリニューアルしたウェブサイトはわかりやすい、と評価を頂く事があります。それは上記のような無数の約束事をひとつひとつ精査し、時にはそれに従いまたある時には疑った結果の堆積に裏付けされた結果なのだと考えています。

5. マルチデバイス対応の意味

2010年代、スマートフォンが普及したことによりウェブサイトは様々な画面サイズやインターフェイスで閲覧される事が当たり前になり、その制作も一気に複雑化しました。面積が何倍も異なるデバイスに同じ情報量を配信するという与件が、当時多くの制作者を悩ませた事が思い返されます。

現在ではその制作技術に対する知識やノウハウも相当に蓄積され、体系化されました。一方でマルチデバイス対応で作る意味についてあまり深く考えずに、訪問者の体験を損なっている例もあるかもしれません。例えば電車の中でふと目的地に向かう途中、その場所について調べたいと思った時に手に取るデバイスは何でしょうか?また、そういったシチュエーションではどのような情報が特に重視されるのでしょうか?

さらに日々の行動を注意深く観察してみると、より複雑なパターンも浮かび上がってきます。例えば友人や知人との食事のときにおすすめされてスマートフォンで開いておいたURLを、帰宅してからデスクトップで開き直すというような例です。ウェブサイトは様々な理由や条件でアクセス流入がある前提で設計しなければならないということが想像できると思います。

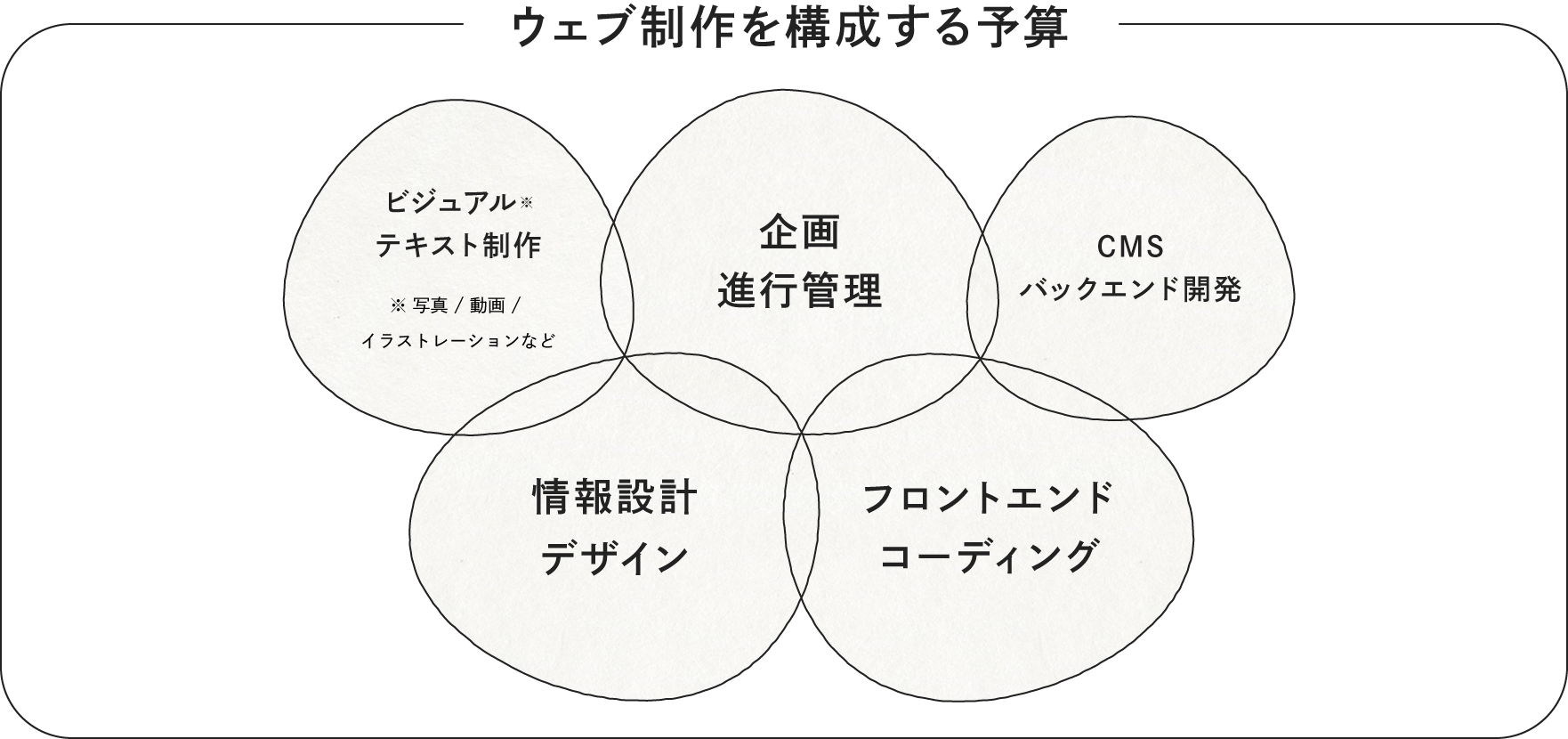

6. ウェブサイトに投資すべき予算と回収期間

私たちが日々制作しているウェブサイトの規模や予算は本当に様々です。そのため費用の見積もりを作成する際にもなるべく詳細な要件が必要となってきますが、一方でウェブサイトに対して適切な投資額とは一体どのくらいなのでしょうか?

もちろんこれに対しては様々な考え方がありますし、キャンペーンのような時限的な催しの場合はよりはっきりとした答えがあると思います。それらでない場合、例えばコーポレートサイトのような基礎情報を配信するカテゴリで私たちは「5年は使用に耐えられるウェブサイトに仕上げること」を一つの目安としています。つまりこの期間以内に回収できる投資額を予算としておすすめしています。

また、これは広く語られている事ですが、よくできたウェブサイトはサーバ代+αのみのランニング費用で24時間働き続ける営業マンのような働きをします。それは多くの予算を投入すれば効果が出るという単純なものではなく、知見やアイデア、適切な意思決定など多くの非金銭的要素も必要になってきます。「関係者の熱意」と表現すると非常に曖昧に聞こえますが、どうしても成功させたいプロジェクト、切実さが感じられるプロジェクトと対峙したとき、私たちは最大限それを叶える努力をします。

7. 変化が早いようで実は変わっていないこと

インターネットが普及してから世の中の流れが早くなったような感覚を得ることがありますが、実は以前からずっと世界はそうだったのかもしれません。例えば日本という国が凄惨な敗戦を経験した1945年から経済白書に「もはや戦後ではない」と記された高度経済成長時代まで、実はわずか11年しかないのです。それに対して前述したWindows95の登場によるインターネットの本格普及からはすでに30年経過、そして大きな環境変化をもたらした初代iPhoneの登場は2007年。時代が変わらない方が違和感のある時間軸です。

一方で長い間変わらないこともあります。第二次世界大戦後から日本では文字を「左から右」へ読み書きすることがスタンダードになり、それは80年を経ても変化していません。そのため私たちは、無意識に物事を左上から見始める習慣が身につきました。おそらくこれは今後も当分は変わらないことでしょう。

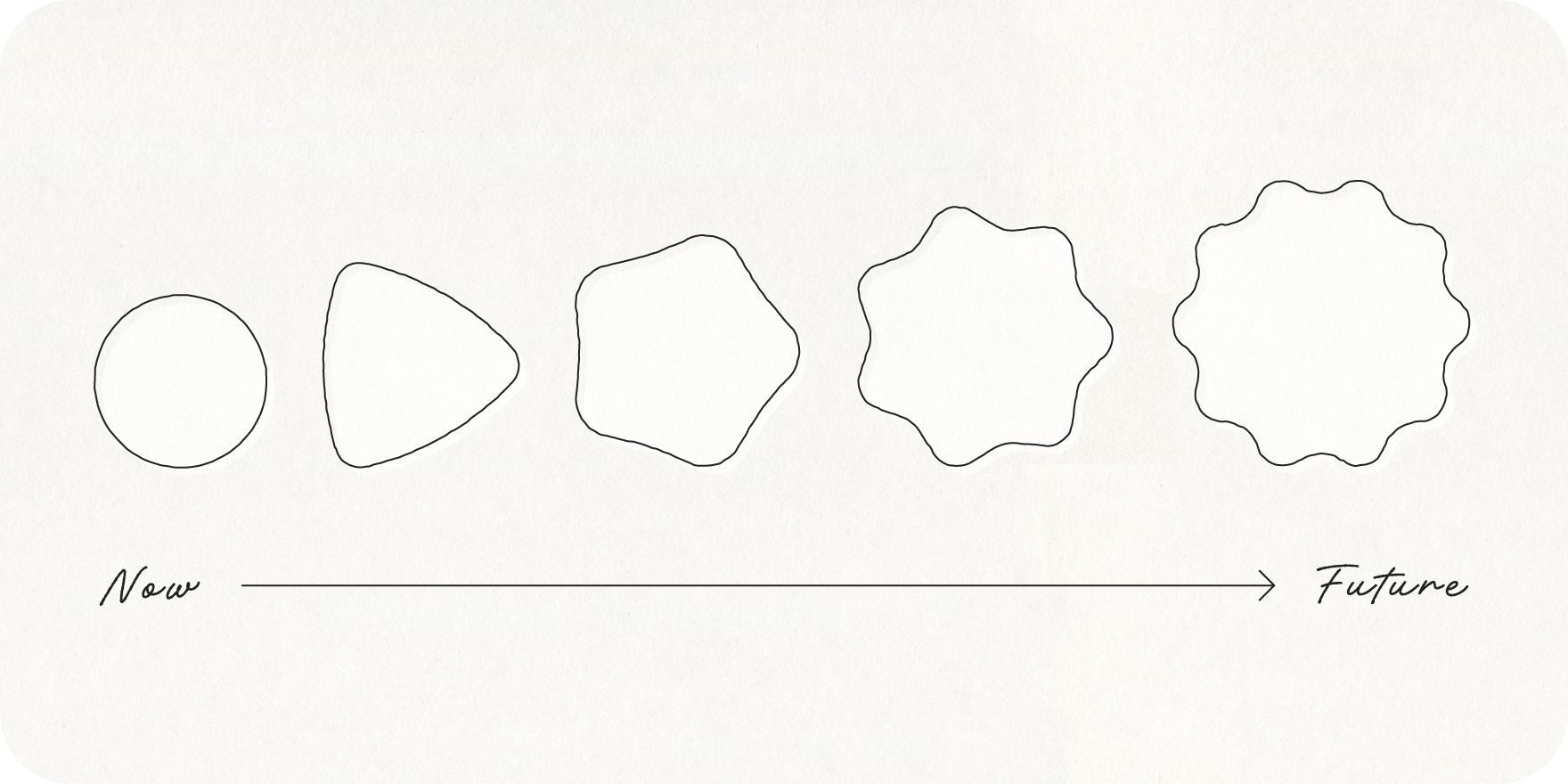

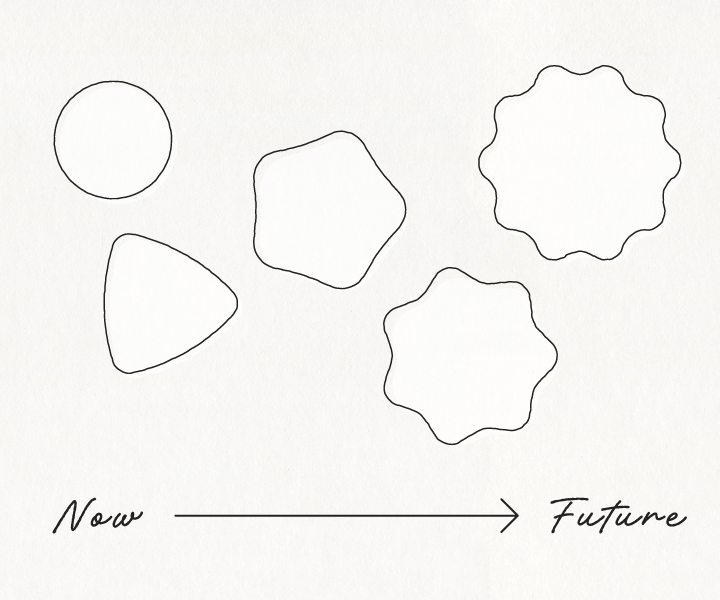

5年以上使用に耐えられる成果物を作り運用していくということは、少なくとも5年後の未来がどうなっているのかを推測する必要があります。そのため私たちにとってクライアントの要望をそのまま鵜呑みにするような制作は論外であり、時には疑い、議論することでこの先も通用するベストなアウトプットを実現したいと考えています。